高電流(200A)・高電圧(2500V)測定をチップ上で測定可能にしたFat Probe System |

|

Fat Probe Systemの技術開発の背景には、車載デバイスなどで特に数を増やしている「パワーデバイスのダイソートが不可能」という所にある。ほとんどの会社は実際のエネルギー試験(耐量試験)をパッケージやファイナルアッセンブリされたモジュール等で測定しているのが実際である。それには理由がある。今まで【特に】不可能とされていた高電流(〜200A)試験をプローブ(ニードル)で行うという事だ。今回紹介するのはプローブカードでの測定を世界で初めて可能にしたFat Probe Systemである。この技術の背景には特許技術である【電流コントロール機能】がある。難しいと言われていたこの測定は現在必須になりつつある。その背景と解決策を説明する。 |

|

2008年3月 |

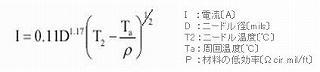

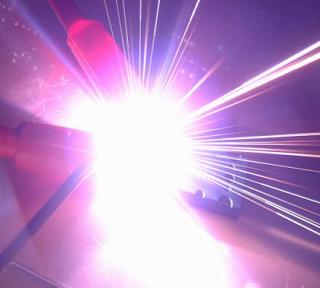

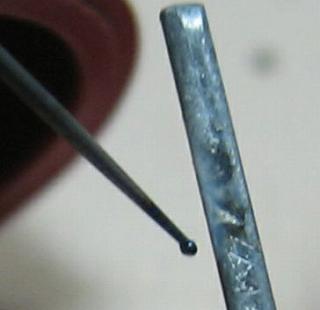

高電流を流す場合、まず最初に怖いと思うのが【スパーク】である。右の写真を見ると分かるように、200μm径のニードルに100Aを数十μs流すと爆発に近いスパークを確認できる。 つまり、ニードルが一本だけであれば、そのニードルに高電流がそのまま流れる事になり、そのエネルギーは驚くほど大きなものとなる。ニードルの径にもよるが【溶断】【溶接】【スパーク】等の障害が起きる。 ちなみに、下記の計算式より、手持ちのニードルに流せる最大電流は計算する事が出来る。

|

|

|

では、スパークのあとの状態を見てみよう。 ニードルに大電流を流すとこんなにもニードルがトーチされた状態になる。また、よく見ると針を当てていた金属が焼け焦げている。 これでは測定どころではない・・・ 考えられるケースとしてはチップが【割れて】しまうと言う事だ。そうなったら地獄の【プローバ分解⇒掃除】が残されてしまい、実際に測定器の担当になった人間としてはたまらないだろう。 また、経営者もたまらない、スパークする毎にプローブカードを購入してください、と言われてしまったのでは悲しすぎる。いくらお金があってもこれでは長続きはしない。というか、デバイスの販売価格が上がってしまっては本末転倒になってしまう・・・ |

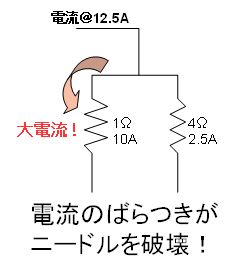

そこでニードルを沢山利用して測定をしようと考えた際に出てくる問題は【オームの法則】である。電流は特性上、パラレル接続(並列つなぎ)では各ラインの抵抗値によって流れる電流量が変わってくる。 例として10Vを2本のライン(Aラインは1Ω、Bラインは4Ω)に印加した場合、 1/1 + 1/4 = 1/抵抗 となるので、合計抵抗は約0.8Ωとなる。すると、合計で流れる電流は12.5Aになるが、それぞれのラインに流れる電流を計算してみるとAラインでは10Aが流れ、Bラインでは2.5Aが流れる。これでは電流が寄生抵抗や接触抵抗などで変化するプローバ測定環境では200Aを40本のニードル(5A/ニードルと仮定)に綺麗に分配して流す事など不可能に近くなる。 |

|

|

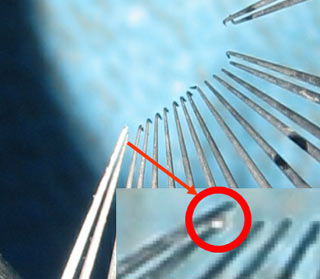

別の例を見てみよう。左の絵を見て欲しい。この試験は1200Vをニードル間にかけて測定を模擬的に行った際に、プローブの距離を近づけてみたケースだ。強ピッチにすればするほどこの現象はおきやすい。 この実験ではニードルには2A〜3A程度しか流れていないにも拘らず、ニードル間【溶接】が確認できた。上記の計算式からすればこのニードルは5A程度は流せたはずである。なぜ起きたか?それはよく言われる「絶縁破壊」だ。強ピッチになり、抵抗値が下がった事でスパークしてしまった例だ。更にその瞬間にニードル間にはエネルギーがかかる。 E = I x I x R (J) というエネルギー計算によれば、R(絶縁抵抗)が強ピッチになり、急激に抵抗値が下がり、流れる電流に応じて大きなエネルギーがかかる。2Aで1kΩだとするとそのエネルギーは恐ろしいほどのパワーに変わる。 |

そろそろ最初のソリューションを紹介しよう。上記のような問題点を解決するのは【電流】を【コントロール】する機能だ。 【電流コントロール機能】とはなにか?それは各ニードルに流す最大電流を決定する機能である。つまり、簡単に言えば各ニードルにはこの機能で設定された電流値までしか流れない。 それでは流れなくなった電流はどこに消えるのか? それは抵抗値が高く、規定の電流値まで流れなかったニードルに【分配】される。それ故、電流分配機能と呼ぶ人もいる。その仕組みはどうなっているか?ぜひ聞いてもらいたい。ティアテックの営業へ連絡を取れば喜んでプレゼンをしに行く。そのプレゼンには仕組みと実際の波形を含めて説明するだろう。 |

|

|

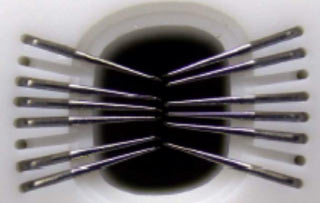

プローブカードはなんでも良い、と言うわけではない。上記で説明をしたように、かかるエネルギーは通常の半導体で考えられるようなエネルギーとはパワーが桁違いに違う。また、高温(〜200度)の状態や低温(-40度)の状態で測定をしたい、となればなおさらである。 気にする部分は【寄生成分】【エネルギー熱】そして【輻射熱】の3つが大きな部分であろう。左の写真は【寄生成分】を同じ長さのニードルを使う事で除去し、輻射熱をセラミックでカバーしている。また、エネルギー熱は電流コントロール機能にて除去している。 ちなみに寄生成分はスイッチング測定の際にはとても気にするファクターとなる。R/L/Cがあればあるほど測定スピードが変わってしまう。 |

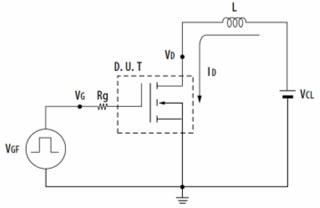

パワーデバイスのテスト時の問題はそれだけではない。電流が分配できたとしても、テスターの回路問題もある。左のある測定図を見てもらおう、上の図は通常良く使われている回路である。 この回路で測定をすると、実際のエネルギーの計算式は

となってしまう。これでは測定の為の電源でエネルギーを消費してしまっている事が明確である。実際のデバイスで消費するエネルギーを計算していない事になり、耐量試験としては良くない。 通常の計算式に戻す為には電源を切り離す必要がある。右下の回路がそれだ。ハイスピードスイッチ(赤丸)にて電源を切り離してあげる事がポイントとなる。すると

と通常の計算式に戻せる。これらはパワーデバイスを測定する際のテスター選択に必須の例である。 |

|

|

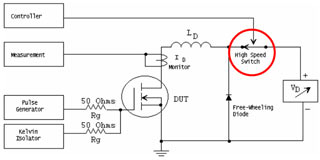

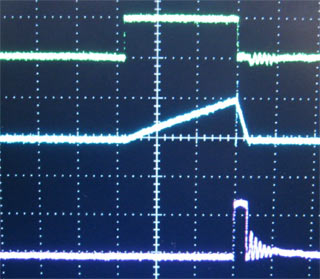

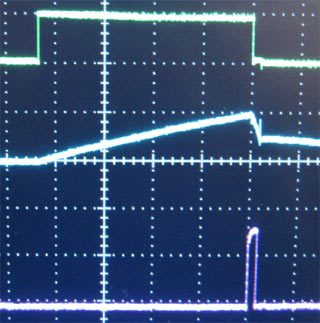

また、心配事はまだある。左の絵を見てもらおう、綺麗な形のL負荷(アバランシェ)測定結果である。これであれば問題はないのだが、もしデバイスが破壊され、ショート状態になったと仮定しよう。どのような事が起きるか、それは想像の通りである。 破壊地点から電流が流れシステム破壊を起こしかねない。 これでは測定をしている人間としても気が気でない。これは上記の問題点と同じで電源を直結している為に起こる問題の一つである。エネルギーがかかりっぱなしになってしまい、制御をしていないのである。 それではハイスピードスイッチを使うとどうなるのか? |

右の図はとても興味深い。Lava試験中にデバイスが破壊した例である。一番上の緑の波形はVg、青い波形はId、一番下の紫の波形はVdsである。 アバランシェがおきてから数μsたった瞬間にデバイスが破壊されたのが分かる。この瞬間にハイスピードスイッチが入ってない測定器ではエネルギーがショートデバイスにかかる為、電流が暴走してしまう。 しかし、ハイスピードスイッチを回路に取り付けた結果、電源が切り離されている為、電流は暴走していない。循環ダイオードの中でエネルギーが消費されていっている様が確認できる。 こういったところまでを配慮しないといけないのがとても面倒な部分だ。パワーデバイスを測定している技術者はとても大変だ。 |

|

|

色々と説明をしたが、実際にはまだまだ沢山考える部分はある。例えば簡単な話、200Aを測定するのに5A対応のプローブ(ニードル)を40本たてても測定は出来ない。一つでも抵抗値が何かの原因で10Ωになっていたら、前に説明をしたように恐ろしいエネルギーが5Aでもかかることになる。そういったプローブを排除する機能は必須だ。全てを説明するのは営業に任せよう。 このFat Probe Systemではチップ測定のみならず、オプションでパッケージの測定も出来る。左の写真はシステムの概観である。システムはL負荷、R負荷、DC等の測定する項目によって大きさが変わる。 今後のパワーデバイス業界は【前工程】で【耐量ソーティング】が出来る事がデバイスメーカーの信頼性や効率・歩留り向上への鍵になる事は明確である。 下記のリンクから詳細なプレゼンがダウンロードできるが、パスワードを営業に問い合わせて欲しい。 |

お問い合わせ・資料請求フォーム |

|

|